作为一种新兴的治理模式,智慧治理正日益成为推进国家治理体系和治理能力现代化的关键驱动力。但在实际中,智慧治理也面临诸多困境,如政府在海量数据面前不堪重负,数据垄断、信息泄露、技术官僚主义、人工智能伦理等问题此起彼伏。中山大学政治与公共事务管理学院梁平汉教授以数据要素和数据运行过程的特征为视角,对智慧治理中的三个重要问题进行了深入分析。

更多内容,请点击封面购买本期杂志

数据越多越好吗

数据的本质是信息。“信息论之父”香农认为,“信息就是用来消除不确定性的东西”。也就是说,数据作为一种要素,其价值来自于减少人类对于外界认识的不确定性,从而提升决策质量。数据为决策服务,其价值来自于对于知识、技术、管理等其他生产要素的质量的改进,而这些生产要素则通过与资本、劳动、土地等生产要素结合,生产出更多更新的产品和服务、创造出更多更大的价值。可以说数据要素并不能直接进入生产过程,其价值派生于其他要素。从这一角度看,虽然大数据的运用是智慧治理的前提,但是我们不应迷恋于搜集更多更高维度的全量数据,而应仔细思考数据本身可以发挥的作用。

从决策的角度看,数据搜集也并非越多越好。从概率论中的贝叶斯理论来看,数据通过更新人们对于原有事物的信念发挥作用。这就不可避免会导致决策者在统计学上的“第一类错误”(拒真)和“第二类错误”(容假)之间权衡。这与数据搜集的成本是否非常低廉、数据要素本身是否具有规模经济性无关,只与决策任务本身的收益成本权衡有关。例如,在航空航天等领域,行动出错造成的损失非常高昂,因此需要尽量减少出错的可能性,需要大量新数据以最小化“拒真”的概率。但是,在日常生活中的许多决策领域,如公安出警救助、接到举报采取行动等,错误出警产生的成本可能远小于未及时出警的成本,倘若不断搜集数据,片面降低“拒真”的概率,反而会提高“容假”的概率,造成更大损失。由此可见,智慧治理中数据的收集与治理任务和决策的性质息息相关,需要基于应用情境进行成本-收益分析,决定数据收集的边界。

但需要注意的是,在数据收集和使用中,我们不能仅仅从政府部门或者工作人员的成本-收益角度“算账”,而应该综合全局“算总账”。例如,许多地方在疫情防控中重复登记群众个人身份信息,多次进行人脸信息的采集与核验,看似“便民”,但也可能导致公民身份信息的泄露,从社会福祉总体角度看有的举动并无意义,仅仅是方便个别部门和工作人员而已。因此,在智慧治理中也应该基于具体的环境确定有限的治理目标和任务,对于个人信息的采集进行整体统筹,严加把控,分类管理,减少数据的重复采集,不但要让群众“少跑路”,也要让群众的个人信息“少跑路”。

政府在数据运行中的角色

在以大数据技术为主要特征的智慧治理中,政府当然是扮演着基础性的角色。而且,由于数据的使用具有非排他性,并不因为某个主体的使用而排斥其他主体的使用;很大程度上其还具有非竞争性,数据使个体对于世界的认识的提升也不会影响其他主体的认识提升。也就是说,数据要素具有公共品的性质。按照经典的公共经济学理论,公共品的供给应该由政府负责,市场在这一领域可能会失灵。

然而,智慧治理终究应落脚在“治理”上,需要多元主体的有序参与,不应由政府一家独办。而且,数据作为一种要素,参与了价值的创造,其收益应该基本遵循市场原则。另外,既然如前所述,数据的价值是基于决策任务的,数据也不是越多越好的,那么至少在个体决策者身上,数据要素存在边际收益递减的可能性。与此同时,从社会整体来看可以认为数据要素的边际收益递增,可能导致社会最优与个体最优之间的偏离。这与知识这一生产要素所面临的私人供给不足的特点类似。但是数据还有另一个重要特征,使我们不能简单将对生产者进行补贴等激励知识生产和积累的工具照搬到数据中来。这就是数据要素的产生者和拥有者是分离的,数据资源来自于千千万万的用户行为记录,经过数据采集、清洗和加工后成为数据要素,而产生数据的用户不再是数据要素的拥有者。因此,如果要解决数据要素的私人供给不足问题,我们需要从数据的运行过程入手,对于数据的产生者、收集者和使用者等都提供适当的激励。

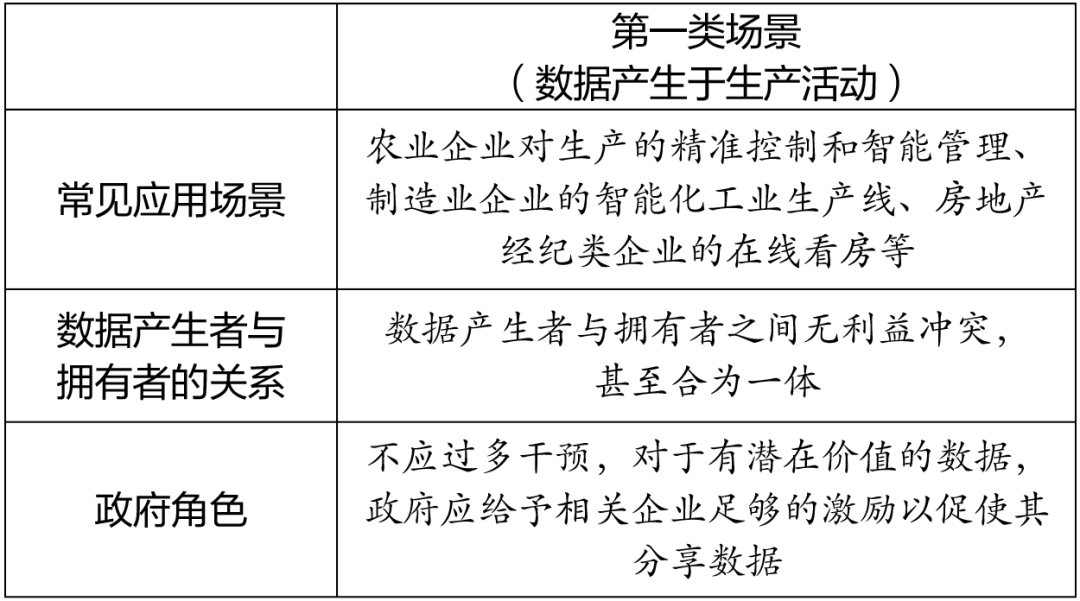

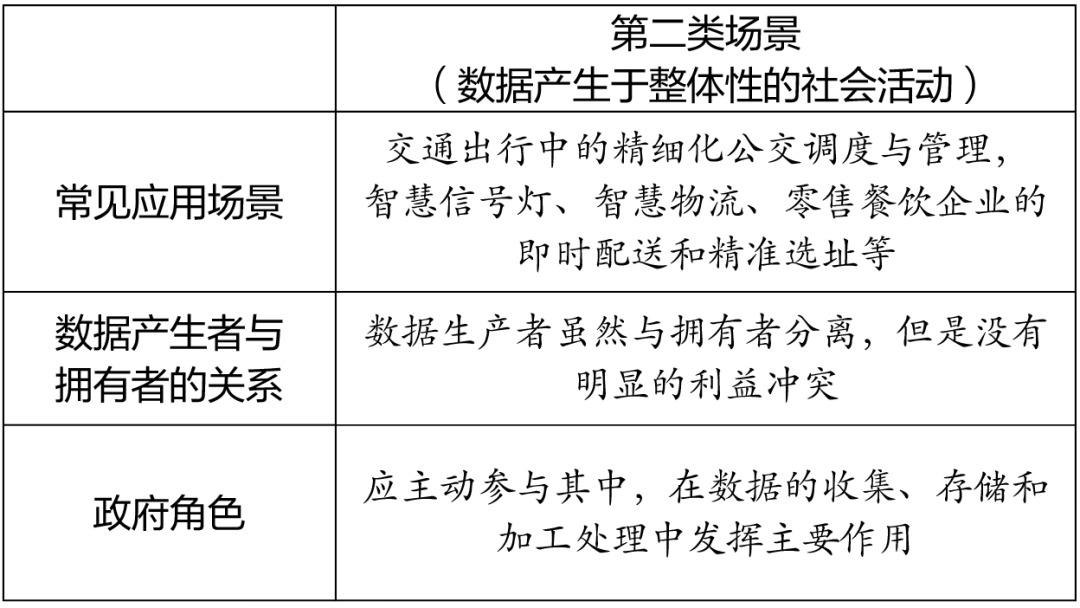

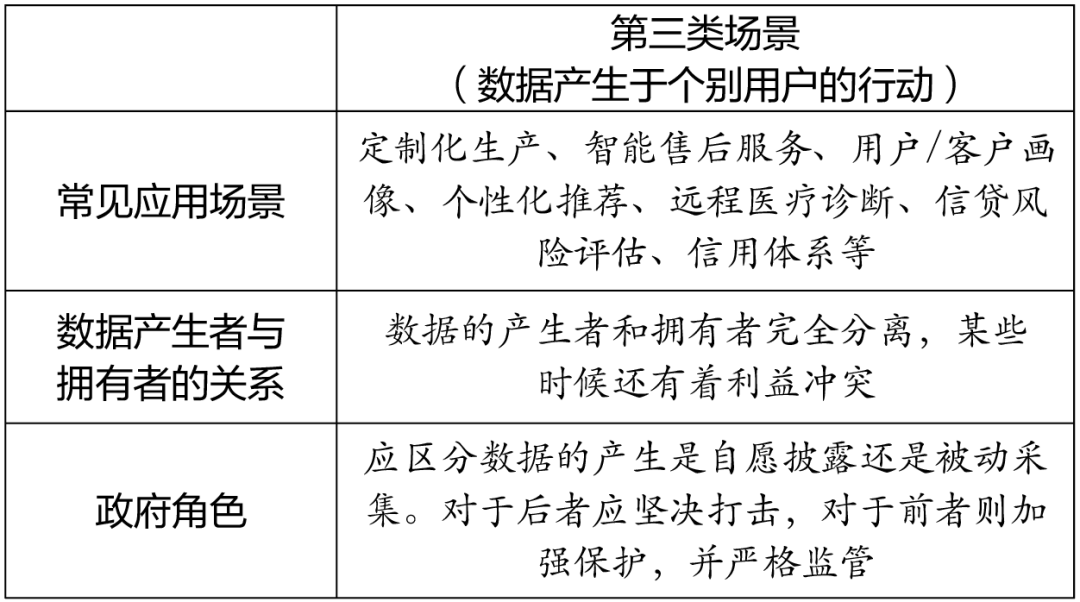

许宪春和王洋研究了部分类型企业的大数据主要应用场景,我们可以根据数据产生者与拥有者的关系将其分为三类场景,政府在其中可以产生不同作用:数据产生于生产活动,如农业企业对生产的精准控制和智能管理、制造业企业的智能化工业生产线、房地产经纪类企业的在线看房等;数据产生于整体性的社会活动,如交通出行中的精细化公交调度与管理,智慧信号灯、智慧物流、零售餐饮企业的即时配送和精准选址等;数据产生于个别用户的行动,如定制化生产、智能售后服务、用户/客户画像、个性化推荐、远程医疗诊断、信贷风险评估、信用体系等。

大数据主要应用场景及政府在其中的角色

第一类场景中数据运行通过降低成本创造价值,数据产生者与拥有者之间无利益冲突,甚至合为一体,因此应被视为市场经济中的正常经营活动,政府不应过多干预。当然,这些数据对于其他市场主体可能具有潜在价值,智慧治理中如果也需要这些数据,那么政府应该给予这类企业足够的激励以促使其分享数据,降低公共事务成本。

第二类场景中数据运行通过提升效率产生价值,数据生产者虽然与拥有者分离,但是没有明显的利益冲突,原因在于数据是以加总的形式进入决策过程中,而且其目标取向较为清晰和单一。这类场景中的数据公共品性质最强,最具有创造社会价值的潜力。实际上,一般所讲的“智慧城市”主要体现在这一场景中。因此,政府应该主动参与其中,在数据的收集、存储和加工处理中发挥主要作用,建设开放的数据基础设施,并鼓励其他主体积极开发应用这些开放数据,从而提升公共事务效率。

第三类场景中数据通过优化服务对象的体验而创造价值,数据的产生者和拥有者完全分离,某些时候还有着利益冲突。而且,价值创造与价值分配之间很难划分截然边界,关系微妙,很容易成为“大数据杀熟”“价格歧视”的利器,从而损害用户利益。因此在这类场景的智慧治理中,应该区分数据的产生是来自于用户的自愿披露,还是不知不觉中的被动采集。对于后者应严加禁止,坚决打击;对于前者则应予以保护,并严格监管,积极引入多元主体参与,在政府监管之外形成社会的非正式监管体制,以优化公共事务体验。

即使政府真的能掌握涵盖社会生活方方面面的海量数据,政府也不是智慧治理中的唯一行动者。治理的最终目的还是提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。从全社会的成本收益角度看,市场主体利用“互联网+”技术形成的各种新业态、新技术改变了我们的社会经济形态,其本身对于治理格局就有着深刻影响。例如,电子商务、数字经济的蓬勃发展极大提升了服务业的生产效率,增加了国内需求,创造了就业,这本身就缓解了社会治理的压力。最近,笔者基于地级市数据的一项研究发现,数字金融发展带来的支付便利性提升显著降低了盗窃案的发案率,提升了居民的幸福感和安全感。因此,数字经济时代的许多经营方式的创新虽然并无“治理”的目的,也没有政府部门的直接参与,但是也可以发挥“治理”的功效,在广义上成为智慧治理体系的一部分。

人工智能在智慧治理中的应用局限

人工智能是近年来非常前沿和热门的技术,试图使机器能够胜任一些通常需要人类智慧才能完成的复杂工作,机器进行的“学习”自然离不开数据的输入。人工智能技术的广泛使用给人类社会生活带来了很多便利,在政务服务中,基于人工智能的机器智能识别、身份验证、服务推荐、智能客服和信息处理等已经广泛应用。但是,《终结者》《少数派报告》等美国影片中出现的人类决策将被人工智能代替的场景,也令观者后怕。那么,在智慧治理中,人工智能的应用可以走到哪一步呢?

回答这一问题的关键在于,作为服务对象,社会公众在多大程度上愿意政府部门用人工智能代替人类决策?这需要我们对于人工智能和人类决策的相对效率进行比较,而这种效率比较本身也有着静态和动态之分。

从静态效率看,人工智能的基础是数据和算法,依托掌握在政府部门内部的大量数据资源和云计算提供的近乎无限的计算能力的支撑,人工智能通过深度学习可以从海量政务大数据中挖掘出宝贵的知识。相比于具有经验式、随意性、非定量等特征的传统决策模式,人工智能的效率更高,出错概率更低,更可适应新时代科学决策的新需求。

然而,从动态效率来看,人工智能的前景未必非常乐观。首先,在算法的应用过程中,基于已有数据训练模型并不能完全避免人为的偏见、误解和偏爱,社会公平和公正从而会受到影响。而且深度学习的算法很大程度上还是“黑箱”,而法治需要规则的透明性和确定性,算法的这一决策特征与法治要求不相符合。其次,表面上看似乎人工智能可以发掘更多的数据,从而帮助公共部门的决策者实现更快的学习。但是,与此同时算法也在不断迭代升级,这就涉及到谁来对算法进行改进?在智慧治理中,人工智能应用的开发者一般不是政府部门工作人员,而是“乙方”,如果使用者和开发者之间缺乏有效沟通,算法就可能会持续输出错误结果。第三,人工智能出错概率可能较人为决策更低,但是仍然有出错的可能,那么一旦出错应该向谁问责?是应用人工智能进行政务服务的政府部门,还是开发人工智能应用的企业?值得注意的是,企业与政府的关系是合同关系,承担的是有限责任,因此行政体制内部的问责逻辑往往难以扩展到企业层面。这种治理主体的“权责失当”给社会带来了较大风险。第四,现有的人工智能政务服务应用都是基于已有数据进行训练的,而这些数据本身是对社会成员行为的数字化测度。一方面,并非所有的与决策相关的行为都可以被合理量化;另一方面,日常生活中存在大量反常和意外,基于观察到的有限的单个个体行为数据对于其他个体采取行动,很容易产生小样本谬误。而且如果人工智能成为决策工具,在某种程度上,更方便了一些社会成员针对算法的要求改变自己未来的行为,“投其所好”,或者篡改数据的录入,以期获得有利于自己的结果,甚至干脆采取行动避免自己的行为被监控和测量。这尤其在上文所讲的第三类场景中更容易产生。这些可能性都对人工智能在智慧治理中的应用施加了限制。

需要注意的是,在第三类场景中,最容易产生分配上的矛盾和冲突,此时应用人工智能进行决策最容易产生争议,算法在此时最多只能作为一种后台的辅助和参考,而无法代替决策者进行信息采集和决策。

边沁认为,政府比私人更能廉价地支配运用知识与权力。也就是说,政府在数据使用中具有比较优势。从数据的运行过程看,政府在数据的储存上相对于企业具有比较优势,在数据收集上则是政府和企业各有所长,在数据加工处理和开发应用方面则是企业具有比较优势。因此,我们应按照数据运行过程中的各主体的优势和特点,根据治理目标和任务规划数据的采集,谨慎使用算法,区分政府、市场和社会的边界,以充分发挥各方积极性,更好地推进国家治理体系和治理能力现代化。

TNT系统办公娱乐两不误 坚果Pro 3 最低2399

TNT系统办公娱乐两不误 坚果Pro 3 最低2399 支付宝的自研金融级分布式关系数据库OceanB

支付宝的自研金融级分布式关系数据库OceanB